Chronischer Schmerz

Unlearn Pain - Neurozentrierte Behandlungsansätze in der Schmerztherapie

Die Neuroathletik ist bereits seit einigen Jahren in vielerlei Munde und hat längst Einzug in den Spitzensport gefunden. Inwieweit kann auch die Schmerztherapie von dem Ansatz profitieren? Das menschliche Nervensystem tut vereinfacht gesagt drei Dinge: Informationen (Input) aufnehmen, diese interpretieren und mit einem Output reagieren. Schmerz stellt hierbei keinen Input, sondern einen Output dar. Das bedeutet, dass alle sensorischen Informationen, aber auch der Kontext die Schmerzwahrnehmung beeinflussen, worin die Chance neurozentrierter Behandlungsansätze liegt.

Neurozentrierte Betrachtungsweise

Neuroathletik (Neuro griechisch für Nerv) beschreibt meiner Meinung nach viel mehr eine Betrachtungsweise von Training als eine bestimmte Trainingsform. Häufig wird der Ansatz auch neurozentriertes Training genannt. Diese Bezeichnung verdeutlicht den Kern des Ganzen recht gut. Bei der Neuroathletik stellt man das Gehirn und das Nervensystem als steuernde Instanz in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Perspektive kann in der Therapie, eben der neurozentrierten Therapie, gleichermaßen Einzug erhalten wie im Training. Im Grunde genommen bedient man sich Erkenntnissen aus der Neurologie und den Neurowissenschaften, einem recht jungen aber stark wachsenden Forschungsgebiet, und integriert diese in die Trainingspraxis. Daher ist auch der Begriff der angewandten oder funktionellen Neurologie geläufig.

Der Urpsrung der Neuroathletik

Einer der „Gründerväter“ der neurozentrierten Betrachtungsweise von Training und Therapie ist Dr. Eric Cobb, selbst studierter Chiropraktiker. Mit seinem Unternehmen Z-Health bildet er weltweit Trainer*innen und Therapeut*innen aus. Der Begriff Neuroathletiktraining wurde im deutschsprachigen Raum insbesondere von dem Sportwissenschaftler und Trainer Lars Lienhard geprägt, der die innovativen Ansätze im deutschen Hochleistungssport integrierte.

Die Funktionsweise der Neuroathletik

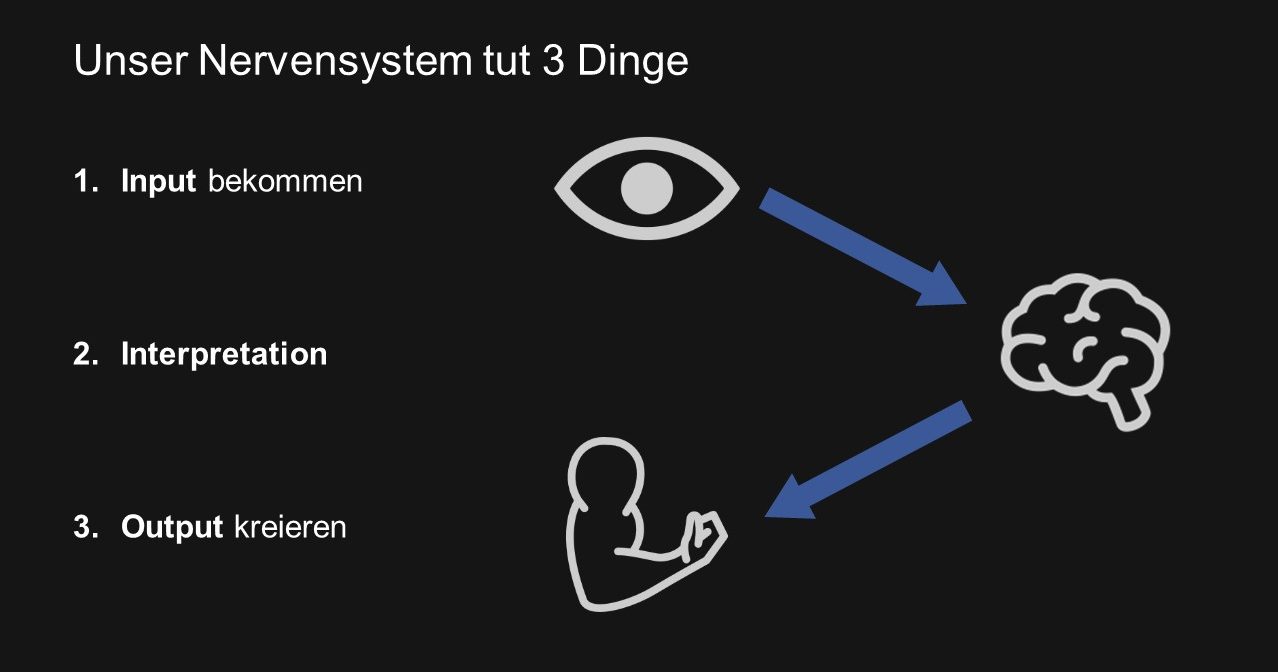

Stark vereinfacht ist das menschliche Nervensystem verantwortlich für drei Dinge: Input aufnehmen und weiterleiten, im Gehirn interpretieren und basierend darauf mit einem Output reagieren (Abb. 1).

Während man sich im „klassischen Training“ meist auf den Output, zum Beispiel Kraft und Ausdauer, fokussiert, oder in der „klassischen Therapie“ auf physiologische Mechanismen und Strukturen, bezieht man bei der Neuroathletik den Input mit ein. Input bezeichnet sowohl alle bewusst als auch unterbewusst eingehenden Informationen und Sinneswahrnehmungen im Nervensystem, wie visuelle Informationen, vestibuläre Informationen (Gleichgewichtssinn), taktile Reize oder auch die eigene Körperwahrnehmung im Raum (Propriozeption). Das bedeutet, man arbeitet verstärkt auf Input-Ebene, um einen gewünschten Output zu verbessern. Denn je besser der Input, desto besser der Output. Das lässt sich dadurch erklären, dass das Gehirn ununterbrochen damit beschäftigt ist, die Umgebung zu „scannen“, um Muster zu erkennen und so potentielle Vorhersagen zu treffen. Antizipieren ist weitaus effizienter als Reagieren. Das Gehirn beruft sich dabei auf Gelerntes und Erfahrungen. Beim Treffen von Vorhersagen liegt folgende Fragestellung stets zu Grunde: „Bin ich sicher?“ Die Antwort auf die Frage, ob die derzeitige Situation sicher ist, entscheidet über die Qualität des Outputs. Denn die Sicherung des Überlebens ist die primäre Aufgabe des Gehirns. Ist es gefährdet, geht das körpereigene Gefahren-Warnsystem los und Schutzmechanismen werden wirksam. Das kann in Form einer verminderten Kraft oder Beweglichkeit als auch in Form von Schmerzen auftreten.

Schmerzen entstehen im Gehirn

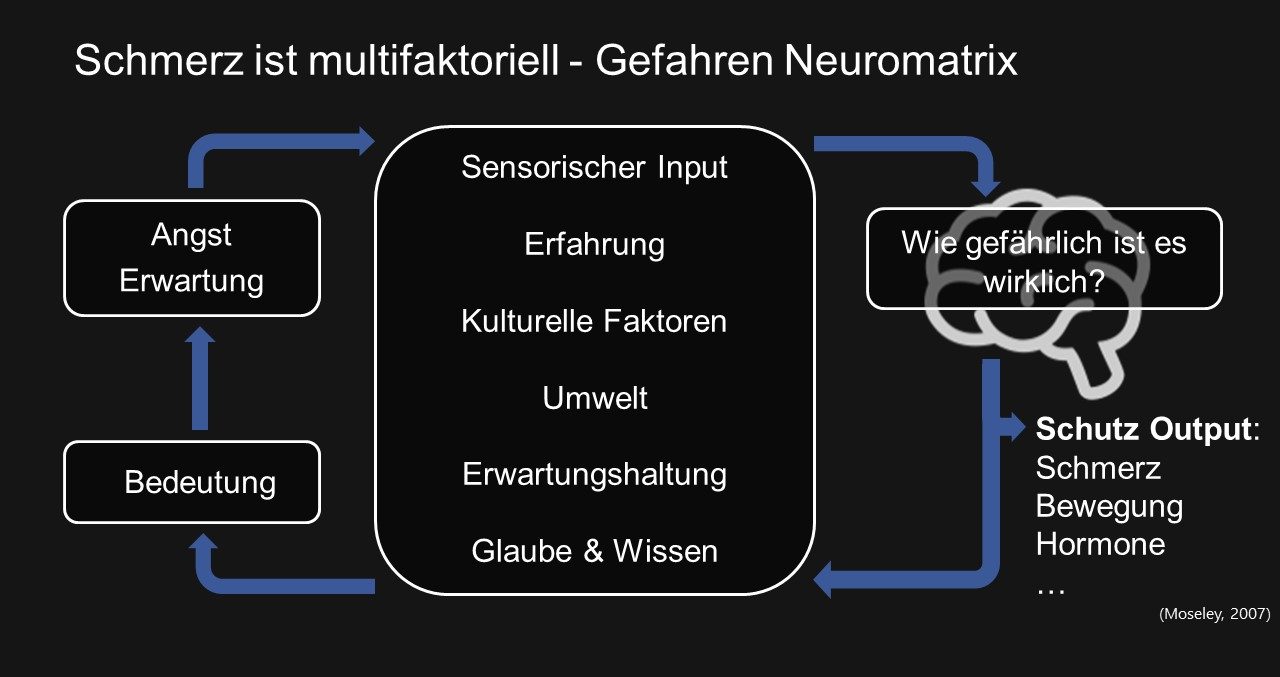

Auch Schmerz ist ein Output und basiert auf einer Interpretation des Gehirns anhand der eingehenden Signale. Nozizeptive Signale, also vermeintlich schädlicher, sensorischer Input an das Nervensystem, bedeuten nicht gleich Schmerzen. Es handelt sich vielmehr um Gefahrensignale, die es in den Gesamtkontext einzuordnen gilt. Schmerzen haben nie eine einzelne Quelle, sie sind ein komplexes und multifaktorielles Phänomen. Daher gibt es auch nicht das eine Schmerzzentrum im Gehirn, in dem eingehende Informationen verarbeitet werden. Stattdessen wird ein hochgradig individuelles Netzwerk aus Gehirnregionen (Neurotag) aktiv, deren Konstellation bei jeder Erfahrung variiert (Mayr et al., 2022). Denn Schmerzen basieren nicht nur auf biologischen, sondern auch auf psychologischen, sozialen und kulturellen Einflüssen sowie persönlicher Erfahrung, Erwartungshaltung und vielen weiteren Faktoren. All diese Informationen werden in Kontext gerückt, um basierend auf der Frage „Wie gefährlich ist es wirklich?“ Schutzmaßnahmen einzuleiten (Abb. 2).

Unsere Wahrnehmung ist die aktuell beste Einschätzung des Gehirns davon, was gerade in der Welt passiert. Um es mit den Worten des renommierten Schmerzexpertens Dr. Lorimer Moseley auszudrücken: „Pain depends on how much danger your brain thinks you are in, not how much danger you are really in.“ Kurz gesagt, Schmerzen sind die aktuelle Meinung des Gehirns und das bietet eine große Chance für die Therapie. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass die Schmerzerfahrung nicht real ist. Dass unser Gehirn die Erfahrung kreiert, ist nicht damit gleichzusetzen, dass es unser Verstand tut und wir Schmerzen einfach wegdenken können. Schmerzen sind real, passieren allerdings auf zerebraler Ebene. Das Gehirn filtert und interpretiert sensorische Informationen und kann diese sowohl unterdrücken als auch verstärken. Das Gehirn entscheidet, was wir wahrnehmen.

Strukturelle Schäden und Schmerzen

Die Assoziation einer Verletzung mit Schmerzen liegt sehr nahe. Schneid‘ ich mir in den Finger oder hau‘ mit dem Hammer drauf, dann tut es weh. Und das ist auch gut so, denn aus evolutionärer Sicht ist Schmerz absolut überlebensnotwendig. Es handelt sich um den effektivsten Schutzmechanismus des Körpers. Auch wenn nozizeptive Signale häufig Auslöser für eine Schmerzwahrnehmung sind, besteht dennoch kein klarer Zusammenhang zwischen Schmerzen und nozizeptiver Aktivität oder zwischen Schmerzen und dem vorherrschenden Gewebszustand. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Intensität von Schmerz nicht von dem strukturellen Schaden oder der tatsächlich herrschenden Gefahr abhängt (Link et al., 2003; Peterson et al., 2003; van Tulder et al., 1997). Praktische Beispiele bestätigen das: Wer ist nicht schon mal auf einen Legostein getreten und hat unter Schmerzen laut gestöhnt. Oder das bekannte Fallbeispiel eines Bauarbeiters, der in einen 15 cm langen Nagel sprang. Er wurde unter Qualen ins Krankenhaus eingeliefert, wo man zu aller Überraschung feststellte, dass der Nagel sich zwar durch seinen Schuh gebohrt hatte, aber zwischen zwei Zehen hindurch den Fuß verfehlte (Dimsdale/Dantzer, 2007). Das heißt, Schmerzen können auch ohne strukturelle Verletzungen oder nozizeptiven Input auftreten, wie zum Beispiel bei unspezifischen Rückenschmerzen oder bei emotionalem Schmerz. Das Gehirn neigt dazu aus Selbstschutz überfürsorglich mit uns zu sein. Andererseits berichten Soldaten häufig, dass sie im Eifer des Gefechts keine Schmerzen empfunden haben, obwohl mitunter lebensbedrohliche und tiefe Verletzungen vorherrschten (Beecher, 1946). In der Praxis beobachten wir verletzte Strukturen ohne Schmerzen sowie Schmerzen ohne Verletzungen oder gar ganz ohne Strukturen. Letzteres Phänomen ist als Phantomschmerz bekannt und beschreibt das Empfinden von Schmerzen in amputierten Körperteilen.

Daraus lernen wir, dass Schmerzen sehr komplex und stark kontextabhängig sind. Die Therapie von Schmerzen kann und darf nicht nur auf biologischer Ebene stattfinden, sondern muss auf viele weitere Ebenen ausgeweitet werden.

Schmerzen sind ein Aktionssignal

Schmerzen dienen in erster Linie dem Schutz des Körpers. Dabei geben sie keine verlässlichen Informationen darüber, was das eigentliche Problem ist oder wie schwerwiegend es ist. Schmerzen sind vielmehr ein Alarm- als ein Informationssystem. Sie signalisieren dem Körper, dass etwas vermeintlich nicht stimmt, verraten ihm aber nicht die Ursache. So wie die aufblinkende Motorwarnleuchte im Auto: Ein Hinweis auf ein vermeintliches Problem mit der Aufforderung den Motor zu warten oder in die Werkstatt zu fahren, aber keine Auskunft darüber wo das Problem liegt. Schmerzen wollen uns zum Handeln bewegen und dazu motivieren, unser Handeln zu überdenken und anzupassen. Schmerzen sind ein Aktionssignal des Körpers, das eigene Verhalten zu ändern, da im Moment eine potentielle Gefahr herrscht.

Die Chronifizierung von Schmerzen

Wir wissen bereits, dass Schmerzen primär durch nozizeptive Signale ausgelöst werden können. Sie können aber auch völlig unproportional zum strukturellen Schaden oder gar ganz ohne auftreten. Je länger ein Schmerz andauert, desto schwächer und unklarer wird der Zusammenhang zwischen Schmerz und Nozizeption. Chronischer Schmerz ist häufig nicht einfach ein länger andauernder akuter Schmerz. Vielmehr können bei der Chronifizierung von Schmerzen verschiedene Prozesse sowohl auf Ebene des zentralen als auch des peripheren Nervensystems stattfinden, die den Schmerz verstärken (Wind-Up Phänomen). Es findet also eine Sensibilisierung der Reizwahrnehmung und -weiterleitung statt, was zu einer erhöhten Schmerzwahrnehmung bei gleichzeitig geringerer Provokation führt. Vereinfacht kann man sagen: Je länger und häufiger ein Schmerz auftritt, desto besser und effizienter wird der Körper darin, den Schmerz zu (re)produzieren. Der Körper lernt das Muster des Schmerzes. Das sagt uns die Hebb’sche Lernregel seit 1949: „Neurons that fire together, wire together.“

Chronische Schmerzen sind verzwickt. Es könnte sich um einen wiederkehrenden, nozizeptiven Schmerz handeln, es kann sein, dass nozizeptive Signale vom Nervensystem unverhältnismäßig verstärkt werden oder gar kein nozizeptiver Reiz involviert ist, also eine Art Fehlalarm. So kann es sein, dass irgendwann der Schmerz selbst zum Problem wird, also die Motorwarnleuchte kaputt ist. Ausgelöst durch eine bestimmte Bewegung oder Erwartung spielt der Körper die Melodie des Schmerzes.

Schmerzen verlernen

Wenn der Körper in der Lage ist Schmerzen zu erlernen, dann kann er sie auch wieder verlernen. Denn das Gehirn ist das anpassungsfähigste Organ des menschlichen Körpers (Neuroplastizität). Alle Maßnahmen, die dem Gehirn mehr Sicherheit geben und in den Interpretationsprozess mit einfließen, haben das Potential, Schmerzen zu lindern. Das heißt alle sensorischen Signalwege, positive Erfahrungen, soziales Umfeld, neurologisches Verständnis u. v. m. Ziel ist es, dem Gehirn häufig mehr, aber vor allem bessere Informationen (Input) für den Interpretationsprozess zur Verfügung zu stellen.

Sensorische Signale sind ein Teil des Prozesses. Hierzu zählen sowohl nozizeptive Signale und Input von Mechanorezeptoren als auch Informationen aller weiterer Sinne. Was wir sehen, riechen, schmecken, tasten, hören kann alles unsere gesamte Gefahrenmatrix beeinflussen. Daher ist es ein Augenmerk der neurozentrierten Therapie, alle Sinneseindrücke zu testen und in den Therapieprozess zu integrieren. Sendet ein Kanal unscharfe oder einfach zu wenig Informationen, kann das ausreichen, das empfundene Gefahrenpotential zu steigern. Man spricht hierbei auch von „blinden Flecken“ auf der kortikalen Karte. Beispielsweise durch gezielte Gelenksbewegungen des schmerzenden Gelenks kann die sensorische und motorische Karte im Gehirn verbessert werden. Dieser Vorgang wird als „Mapping“ (von map engl. für Karte) bezeichnet. Mit Hilfe einer genaueren Karte sind auch präzisere Vorhersagen möglich, was dem Nervensystem mehr Sicherheit verleiht. Außerdem geht jede Bewegung mit einer Stimulation von Mechanorezeptoren einher, die die Schmerzwahrnehmung verändern können. Die Gate Control Theory besagt, dass nozizeptive Reize durch andere, nicht bedrohliche, taktile oder propriozeptive Stimuli (teilweise) inhibiert werden können (Melzack/Wall, 1965). Ganz intuitiv reiben wir uns den Ellenbogen, wenn wir ihn gestoßen haben, um den Schmerz zu lindern. Inhibierende Prozesse können sowohl auf Ebene des peripheren als auch des zentralen Nervensystems stattfinden. Grundlegend haben alle sensorischen Stimuli das Potential, das Tor (engl. gate) für nozizeptive Signale zu schließen oder zu öffnen und damit Schmerzen zu verstärken, bzw. das Fass zum Überlaufen zu bringen und Schmerzen zu erzeugen oder Schmerzen zu lindern.

Da es unendliche Möglichkeiten von Inputs an das Nervensystem gibt und man unmöglich alle bereitstellen kann, sucht man gezielt nach der „lowest hanging fruit“. Damit sind die Reize gemeint, die akut die beste Auswirkung auf den Output haben. Überprüft wird dies im neurozentrierten Training mit Hilfe sogenannter Assessments. Die Wahl des richtigen Assessments ist sehr wichtig: Ein Assessment kann das subjektive Schmerzempfinden oder auch die Beweglichkeit, Bewegungskoordination, Kraft oder Ähnliches sein. Nach jeder Intervention folgt ein Re-Assessment, um die unmittelbare Auswirkung auf das Nervensystem zu beobachten. Bei einem positiven Re-Assessment in Form einer Verbesserung des Outputs, hat der Input wohl dazu geführt, das Gefahrenpotential im Gesamtkontext der Interpretation zu senken. Ein Re-Assessment kann auch negativ ausfallen. Auch das ist eine wichtige Information für den Therapeuten/die Therapeutin, denn dahinter verbirgt sich ein Trigger des Gefahren-Warnsystems, den es aufzuarbeiten gilt. Nach dem Versuch und Irrtum Prinzip (engl. trial and error), dem Goldstandard wissenschaftlichen Arbeitens, werden individuelle „Drills“ für den Patienten/die Patientin herausgefiltert, die das Bedrohungslevel des Nervensystems langfristig senken und damit Schmerzen lindern sollen.

Die erste schmerzfreie Wiederholung ist eines der wichtigsten Etappenziele in der Schmerztherapie. Es geht in erster Linie darum, die Schmerzerfahrung bzw. die Schmerzantizipation von der Zielbewegung zu entkoppeln, ergo Schmerzen zu verlernen.

Bei all den unzähligen Behandlungsmöglichkeiten sollte die absolute Basis jeglicher Therapie jedoch die Aufklärung des Schmerzpatienten/der Schmerzpatientin sein.

Aufklärung

Der eigene Glaube über die Entstehung von Schmerz und dessen Bedeutung können das Schmerzempfinden maßgeblich beeinflussen. Wird davon ausgegangen, dass Schmerzen stets mit einer Verletzung assoziiert sind, kann das dazu führen, dass das vorherrschende Gefahrenpotential vom Gehirn überschätzt und somit der Teufelskreis chronischen Schmerzes weiter gestärkt wird. Hinzu kommt, dass negative Erfahrungen mit Therapie Schmerzen verstärken können. Die Aufklärung mittels pain neuroscience education (PNE) kann die Haltung gegenüber der Therapie von Grund auf verbessern und Schmerzen lindern (Louw et al., 2016). Das führt zu mehr Vertrauen und schafft Hoffnung. Eine Kombination aus Aufklärung und Therapie wirkt erfolgreich gegen chronische Schmerzen und ist einer Therapie ohne begleitende Aufklärung überlegen (Gül et al., 2021). Es ist wichtig, sich aktiv mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, ihn zu respektieren als das, was er ist, aber nicht zu fürchten. Katastrophisierung ist der wohl schwerwiegendste psychosoziale Faktor im Umgang mit chronischem Schmerz. Die Angst vor dem Schmerz kann manchmal schlimmer sein als der Schmerz selbst. Einem Patienten/einer Patientin zu helfen seine/ihre Angst und Hoffnungslosigkeit zu kontrollieren, ist mindestens ebenso wichtig wie physiologische, therapeutische Maßnahmen. Wir haben keine direkte Kontrolle über Schmerzen, aber über den Kontext. Daher ist die Kommunikation mit dem Patienten/der Patientin sehr wichtig. Das Potential des Körpers zur Anpassungsfähigkeit und zum Fortschritt sollten im Mittelpunkt stehen, nicht Diagnosen oder vermeintliche Ursachen. Schmerzen sind Teil des natürlichen Heilungsprozesses..

Die Zukunft der Schmerztherapie

Der Mensch ist ein holistisches Ökosystem, dessen Komplexität kaum zu übertreffen ist. Wir sind noch weit davon entfernt, die Komplexität von Schmerz zu verstehen und vermutlich werden wir das auch nie. Schmerzen sind äußerst volatil und schwerer vorherzusagen als das Wetter. In komplexen Systemen herrscht keine Linearität, womit man sich als Therapeut*in direkt anfreunden sollte. Doch eines ist klar: Eine rein biomechanische Betrachtungsweise wird dem menschlichen Organismus keinesfalls gerecht. Wir müssen uns von Descartes‘ mechanistischer und linearer Betrachtungsweise von Schmerzen verabschieden und uns in Theorie wie Praxis für weitaus komplexere Modelle öffnen. Meiner Meinung nach stellt die neurozentrierte Betrachtungsweise eine Bereicherung für jede Form von Therapie dar. Die Integration neurologischer Instanzen ist unabdingbar und ein zukunftsweisender Schritt, auch wenn es in dem Bereich noch viel zu lernen gibt.

Literatur

Beecher, H. K. (1946): Pain in Men Wounded in Battle. Ann Surg 123 (1), S. 96–105

Dimsdale, J. E. & Dantzer R. (2007): A Biological Substrate for Somatoform Disorders: Importance of Pathophysiology. Psychosomatic medicine 69 (9), S. 850-854

Gül, H., Erel, S., & Toraman, N. F. (2021): Physiotherapy combined with therapeutic neuroscience education versus physiotherapy alone for patients with chronic low back pain: A pilot, randomized-controlled trial. Turkish journal of physical medicine and rehabilitation 67 (3), S. 283–290.

Link, T. M., Steinbach, L. S., Ghosh, S., Ries, M., Lu, Y., Lane, N., & Majumdar, S. (2003): Osteoarthritis: MR imaging findings in different stages of disease and correlation with clinical findings. Radiology 226 (2), S. 373–381

Louw, A., Zimney, K., Puentedura, E. J. & Diener, I. (2016): The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. Physiotherapy Theory and Practice 32(5), S. 332-355

Mayr, A., Jahn, P., Stankewitz, A., Deak, B., Winkler, A., Witkovsky, V., Eren, O., Straube, A., Schulz, E. (2022): Patients with chronic pain exhibit individually unique cortical signatures of pain encoding. Hum Brain Mapp. 43 (5), S. 1676-1693

Melzack, R., & Wall, P. D. (1965): Pain mechanisms: A new theory. Science, 150, S. 971–979

Moseley, G. L. (2007): Reconceptualising pain according to modern pain science. Physical Therapy Reviews 12 (3), S. 169-178.

Peterson, C., Bolton, J., Wood, A. R., & Humphreys, B. K. (2003): A cross-sectional study correlating degeneration of the cervical spine with disability and pain in United kingdom patients. Spine 28 (2), S. 129–133

van Tulder, M. W., Assendelft, W. J., Koes, B. W., & Bouter, L. M. (1997): Spinal Radiographic Findings and Nonspecific Low Back Pain: A Systematic Review of Observational Studies. Spine, 22, S. 427–434

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.